D-二聚体假阴性?“血栓四项”前来辨真伪

2023年09月21日 中元新闻

作者:广州医科大学附属第二医院 血液内科 周旭红

临床上,检测血浆D-二聚体含量对血栓性疾病的诊断及溶栓治疗监测等有重要意义,也是鉴别原发性和继发性纤溶的良好指标。但D-二聚体的检测受到多种因素的干扰,常常出现“扑朔迷离两不真”的状况,让临床诊断陷入“困境”。

病案经过

患者信息:

男性,48岁,患者因“烦渴、多饮2月余,多尿1月余。”入院。

既往史:2型糖尿病病史,血糖控制不佳。3月前发现左侧肾结石(大小约6×8mm),现未处理。

查体正常:T 36.2℃;P 84次/分;R 20次/分;Bp 113/73mmHg;体重61.0kg;身高165.0cm;BMI 22.4kg/m2。

住院经过:

入院后完善血常规、甲状腺功能、糖尿病和凝血相关检查,发现纤维蛋白原(FIB)显著升高。因疑有发生血栓的风险,于是医嘱巴曲酶注射液(5BU)。

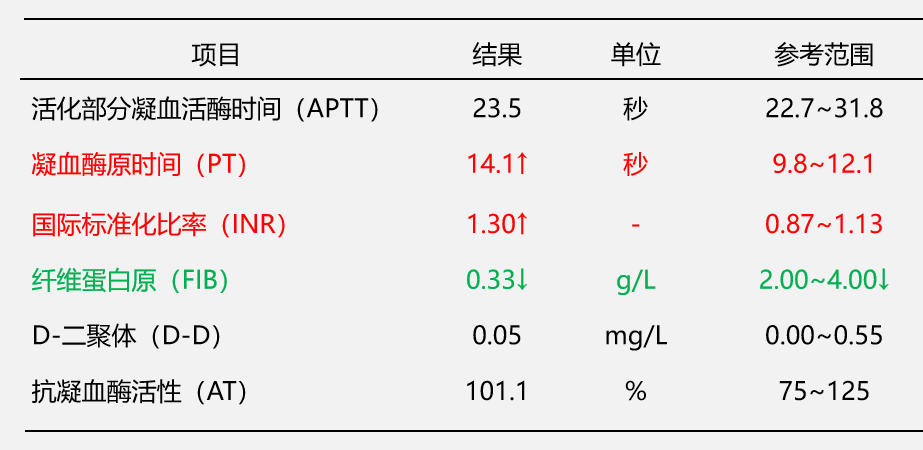

第2日,凝血检测结果显示FIB显著降低,已触发“低FIB危机值”警告。活化部分凝血活酶时间(APTT)正常、凝血酶原时间(PT)延长、国际标准化比率(INR)升高,但D-二聚体(D-D)和抗凝血酶(AT)正常。

巴曲酶的作用机制为诱发组织型纤溶酶原激活物(tPA)从内皮细胞释放 ,抑制纤溶酶原激活抑制物(PAI-1)、α2纤溶酶抑制物(α2-AP)和纤溶酶原的产生,促进纤溶酶生成,从而发挥降低纤维蛋白(原)、增加血流、改善微循环的作用。

患者在用药后FIB水平明显降低,PT延长,处于纤溶亢进状态,纤溶酶大量激活。D-二聚体是纤溶酶作用于交联纤维蛋白的特异性分子标记物,在纤溶亢进时,D-二聚体应有上升趋势。但此时患者的D-二聚体却没有明显的增高,该如何解释呢?

在同一平台重测后结果没有明显变化,排除样本问题。

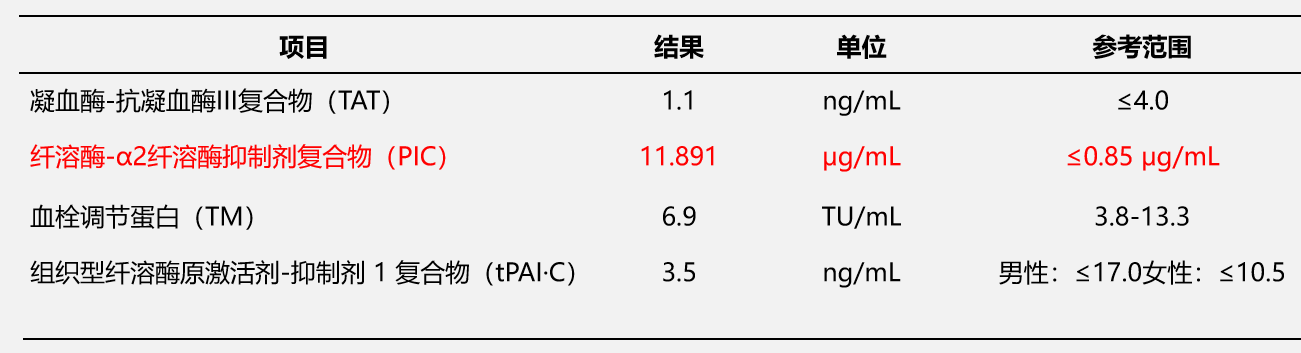

于是当天检测了血栓四项。血栓四项是目前用于反映机体凝血和纤溶状态较好的检测指标。

结果显示,患者的纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)显著升高,提示患者的确处于纤溶亢进期,符合先前判断。D-二聚体不升高的原因很有可能是因为浓度太高导致的假阴性。

接下来,重新抽血并5倍稀释后检测D-二聚体,结果显示D-二聚体的浓度为32.14 mg/L,确实超过了参考范围上限。

至此,基本可以判断该患者因为使用了巴曲酶注射液导致纤溶酶大量激活,纤溶功能亢进,纤维蛋白原显著下降,APTT、PT、TT延长。而D-二聚体的假阴性是由于血浆中浓度太高所致。

病案回顾

D-二聚体假阴性的解释

D-二聚体是交联纤维蛋白经继发性纤溶降解后的特异性片段,在继发性纤溶时增高,而在原发性纤溶时不增高,是鉴别二者的重要指标,在有血栓形成和临床出血时也可以增高。

D-二聚体片段相对分子量的异质性很大,不同厂家采用的单克隆抗体不同,导致不同的试验方法检出D-二聚体片段的灵敏度和特异度差异显著。另外,D-二聚体的检测原理基于抗原抗体反应。抗原抗体反应特点中的比例性是指抗原与抗体只有在比例合适的范围结合才是最充分的。如果抗原或抗体过量,则可能导致假阴性,这种现象称为钩状效应。

本次病例中,患者的D-二聚体假阴性是由于血浆中的浓度远远超过线性范围上限,形成钩状效应导致无法检出。

血栓四项

现有的实验室常规检测尚无法满足对血栓早期诊断的要求,比如凝血系列检测属于筛查实验,多用于综合评估出血风险;APTT和PT等是功能检测,对血栓和止血活化早期不敏感,而且也缺乏反映纤溶、凝血、血管内皮功能的灵敏标志物。

血栓早期标志物——“血栓四项”,包括凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物(t-PAI·C)和血栓调节蛋白(TM)。

中文名称 | 简写 | 临床意义 |

凝血酶-抗凝血酶III复合物 | TAT | TAT是凝血酶活化后与抗凝血酶III以1:1结合形成的复合物。凝血酶半衰期较短,很快被抗凝血酶III结合,因此TAT可间接反映凝血酶生成量和凝血酶活性的增高,从而提示机体高凝状态和血栓形成风险。 |

纤溶酶-α2抗纤溶酶抑制剂复合物 | PIC | PIC是纤溶酶活化后与α2纤溶酶抑制剂形成的1:1的复合物。纤溶酶半衰期短,体内不易测定。PIC的水平与纤溶酶的生成,是目前监测纤溶酶活性最敏感的指标,直接反映纤溶系统激活及亢进程度,可用于纤溶类疾病的辅助诊断及疗效观察。 |

组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物 | tPAI·C | 血管内皮损伤时释放组织型纤溶酶原激活物(t-PA)与纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)共同入血形成的复合物tPAI·C,反映凝血紊乱急性期的内皮损伤和纤溶抑制状况,是静脉血栓形成过程中的重要标志物。 |

血栓调节蛋白 | TM | TM广泛存在于血管内皮细胞的跨膜蛋白,通过与凝血酶结合和激活蛋白C系统发挥抗凝作用。血管内皮损伤时,TM大量释放入血,引起血浆TM水平显著升高,是血管内皮细胞损伤的经典标志物。 |

血栓四项的联合应用,可以更灵敏可靠地反映血栓的发生与形成、纤溶系统的激活、凝血与纤溶平衡状态、弥散性血管内凝血(DIC)及前状态(Pre-DIC)、溶栓疗效效果、血管内皮系统损伤等情况,适用于临床科室对血栓高危人群的早期诊断和风险评估。